今回の流体コラムでは、熱流体解析ソフトSimcenter FLOEFDを使用し、ヒートシンクのフィン形状によって温度上昇にどれほどの差が生じるかを検証します。

COLUMN

技術コラム

【流体】熱と流れの不思議vol.7 ヒートシンクのフィン形状の変更による放熱効果の検証

温度境界層と熱対策

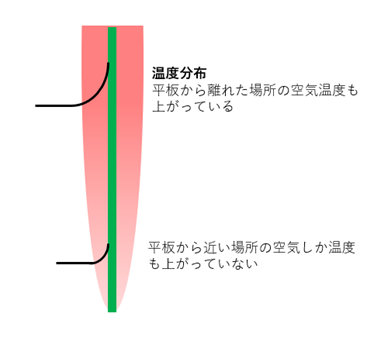

発熱のある板形状では、流れの下流側で温度境界層が厚くなります。層が厚くなると熱は逃げにくくなります。そのため、放熱設計においてはこの温度境界層が厚くならないような工夫が必要になります。

|

|

長方形の板は横長に配置 |

板を分割して千鳥状に配置 |

対策としては、長方形の板を流れ方向に対して横長に設置することや、板を分割して短い板を千鳥状に配置することなどが挙げられます。

今回はヒートシンクのフィンを分割して千鳥状に配置することで、放熱効果が向上するかを解析で確認します。

解析概要

今回の解析では、電子機器を模擬した簡易的な形状で検証を行います。今回は下図2種類のヒートシンク(W 53㎜×H 85㎜×T 30㎜)でメインチップの固体温度を評価します。2つのヒートシンクの表面積の比(A/B)は0.98となっています。

▲図表1 A(直列配置) ▲図表2 B(千鳥状配置)

〇解析モデル

▲図表3 解析モデル

▲図表4 解析条件

解析結果

〇メインチップ固体温度・温度上昇 結果

| 固体温度(メインチップ) | 温度上昇(環境温度:20℃) | |

| A(直列配置) | 48.2 ℃ | 28.2 ℃ |

| B(千鳥状配置) | 45.1 ℃ | 25.1 ℃ |

▲図表5 温度(固体)・温度上昇 結果

結果として直列配置を千鳥状配置に変更することで温度上昇が11%低減しました。

まとめ

今回の流体コラムではヒートシンクのフィン形状の変更による放熱効果の検証をおこないました。解析結果から、フィン形状を直列配置から千鳥状配置に変更することで温度上昇が11%低減することが分かりました。このように発熱する板形状の配置や形状について、温度境界層が厚くならないように、分割したり横長に配置することは有効な対策であることが確認できました。

[From K.Okano]

| 〇解析条件 | |

|---|---|

| 発熱源 | 15 W(メインチップ)、4 W(スモールチップ) |

| 熱伝導率 | ヒートシンク:240W/(m・K) |

| 環境温度 | 20 ℃ |

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

Analysis Case

解析事例

Analysis Case

解析事例

解析事例

Topics

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日

Topics

トピックス

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2025年09月30日

2025年09月29日

2025年09月13日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2025年10月14日

2025年10月14日

2025年09月19日