ここまでの熱設計コラムでは、設計のフロントローディングを実現するために必要なポイントを紹介してきました。今回から熱設計を支援するサービスと関連トピックを紹介していきます。まずは、最近お問合せが増えている2つのキーワード“結露・水膜”と“太陽光・集光”についてお届けします。

SBDプロダクツサービス部

SBDプロダクツサービス部COLUMN

ここまでの熱設計コラムでは、設計のフロントローディングを実現するために必要なポイントを紹介してきました。今回から熱設計を支援するサービスと関連トピックを紹介していきます。まずは、最近お問合せが増えている2つのキーワード“結露・水膜”と“太陽光・集光”についてお届けします。

暑い夏に冷たい飲み物をいれたコップにできる水滴や寒い冬に部屋や車室内の外と内の温度差で発生する水膜(くもり)など、身近な現象と言える“結露“ですが、電子機器にも影響を与えるケースがあります。電子チップと基板をつなぐピンや電源や通信用のコネクタといった電気を通す金属端子に結露が発生すると、ショートにより機器の故障につながります。またタッチパネルなどは水膜による誤動作が生じるリスクが高まります。濡れたスマホでは思ったように操作できないことは皆さんも経験されているのではないでしょうか。

この結露・水膜による不具合を解決するのにコーティングをする方法が良くとられますが、コーティングは、コスト増となりますから可能な限り避けたい。もしくはコーティングする領域を限定したいというニーズが問合せ増の背景になっているようです。

結露解析について紹介する前に、結露現象についてもう少し考えてみます。

結露がなぜ発生するかを分析していくと、2つの要素に分けられます。1つ目は「結露が発生する空間にどのようにして水分が入ってくるか」、2つ目は「空気が保持できる水分量をなぜ越えるのか」です。水分の侵入については、金属筐体で密閉状態をつくる以外に防ぐ手立てはないと言えます。製品として密閉できないため、もしくは樹脂材料では吸水と放出が不可避だからです。2つ目の結露発生要素ですが、稼働時は製品内部の温度が高くなり飽和水蒸気量が大きいため結露は発生しませんが、環境が低温だと稼働停止後局所的に温度が低くなり、飽和水蒸気量が小さくなった部位に結露が発生することになります。

私たちが扱うシミュレーションツール Simcenter FLOEFDでは、結露に関して2つのアプローチ方法があります。

1つは湿度を計算する方法で、空気を使った計算では“湿度”にチェックを入れるだけ。温度を考慮して相対湿度を確認することができますので、結露が発生するかしないかは、この湿度計算により判断することができます。

(参考:YouTube動画:室内外の寒暖差による窓の結露。部屋の空調状況を変更して結露の状況が変化するか検証しました。https://www.youtube.com/watch?v=Gd5s__huluY)

もう1つは、湿度計算に加えて水膜の発生、蒸発、凝縮熱・気化熱を計算する方法です。

ヘッドランプの光源としてLEDの採用が始まった10年ほど前からSimcenter FLOEFDに機能追加されました。LEDはそれまでの光源と比較して発熱量が小さく、ランプ全体の温度上昇は抑えられましたが、結露・くもりを晴らすことが難しくなりました。またLEDによりデザインの自由度が高まったことから、くもりによるデザイン性の悪化が相対的に大きな課題となったことが、機能追加・改善の背景にありました。

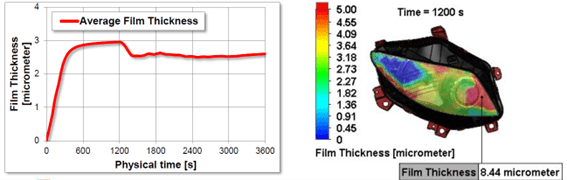

実験では、結露・水膜の発生箇所を特定し発生量の変化を捉えることは困難なため、合理的な結露対策は難しいと言えます。そこで私たちはシミュレーションによるメカニズム分析をお薦めしています。一般的には、まずシンプルな解析プロジェクトを作成し、試験環境や実環境の再現方法を検討します。製品に侵入する高湿空気や初期水分量と、水膜発生の位置の関係などを、因子を変えながら要因分析します。ある程度メカニズムが特定できたら、高精度な熱解析と組み合わせて、より実現象を再現するプロジェクトで可視化。発生箇所だけでなく水膜厚さや水膜量の時間変化を評価します。そして、形状変更や熱源の移動などの結露対策のアイデアを評価するという順にすすめていきます。

今回は、実機での定量評価が難しい“結露・水膜”に関するトピックをまとめてみました。

結露発生のメカニズム分析から不具合対策の有効性評価まで、皆様の課題状況にあわせたご支援を提案していますので、下記よりお気軽にお問い合わせください。

・ 電子基板における結露の解析事例

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2024年10月08日

2024年08月27日

2024年08月26日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2024年10月01日

2024年10月01日

2024年09月24日

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2024年10月08日

2024年08月27日

2024年08月26日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2024年10月01日

2024年10月01日

2024年09月24日