前回は、熱設計のフロントローディングを実現するために必要な2つのうち「実測と解析で比較して乖離が少ない高精度な伝熱解析技術」について、乖離検証の概要についてまとめました。今回は「過去の技術を蓄積・整備した解析の活用体制の強化」に関連し、熱技術組織の構築と教育についてまとめていきます。

高機能の伝熱解析ソフト、高精度な解析を実現するノウハウがあっても、それを活用するチームがいないと成果にはつながりません。経営資源の7S、そのなかでも熱技術組織の構築と教育に特に関連する「組織構造」「システム」「スキル」に当てはめながら、熱技術チームの構築に必要なことを考えていきます。

■ 経営資源の7S

共通の価値観(Shared Value)

組織構造(Structure)

システム(System)

スタイル(Style)

スタッフ(Staff)

スキル(Skills)

戦略(Strategy)

COLUMN

技術コラム

熱技術組織の構築と教育【熱設計vol.4】

組織構造(Structure)

7Sの組織構造では、組織の構造を規模にあわせて分権化するか集権化するか、階層的かフラットかなど組織のありかたについて考えます。熱技術組織の構築においては、分離されている部署を集結して情報共有できるようにする(技術の構築と管理がしやすくなる)ことがポイントです。

実験と解析を遂行する部署は、分離されていることが少なくありません。解析は設計前段階で利用されることが多く、その場合、製品の企画や開発の担当が実施します。一方、実験は設計後であり、評価担当が実施します。担当者・担当部署が異なるため、連携が希薄になってしまいます。

そのため、理想は分離されている解析と実験の担当部署それぞれを集結し情報共有できるようにすることです。各々の技術の構築と管理がやりやすくなります。

社内のしくみ(System)

7Sのシステムでは、一定の報告パターンおよび会議形式のようなルーティンな方法など社内のしくみについて考えます。つまり、社内で統一すべきことや社内のノウハウをどう集約するかを考えることで、課題解決能力の向上・社内教育の推進につなげていきます。

熱技術組織の構築と教育において、理想は伝熱技術を部署内のみでなく他部門に共有し、社内連携力を高めていくことになります。しかし、社内に伝熱設計の体系的な資料が乏しく、ノウハウ化されていないケースが多くあります。

理由の1つとして、メカ部門に所属する構造設計の技術者に、エレクトロニクス特有の半導体熱技術についての有識者が少なく、放熱設計の設計基準を設けにくいことが挙げられます。そのため、エレクトロニクスの設計者に伝熱技術を理解してもらうよう、人材育成していくことが重要です。

社内で統一したほうがよい項目と取り組み内容を下記に挙げます。

・伝熱技術開発:放熱アイテム開発

・解析開発:高精度化の推進、社内ユーザーへの情報展開

・伝熱実験開発:発熱量・伝熱抵抗測定の確立、最適化技術によるデータ取り

・設計サポート:構想段階時の伝熱設計めど付け

・統計分析手法:統計分析による解析の定量化

・教育:エレ人材向けの特化研修

など

これらについて社内でのノウハウを集めて引き出しを多くすべきでしょう。そのナレッジを活かして、社内教育に使い、組織全体で伝熱技術に関する知識を網羅していきます。

※構造計画研究所では、伝熱技術の基礎座学から温度測定/発熱量測定の技術、CAEによる設計検討を1日で学ぶことができる体験型の研修も開催しておりますので、ご興味がございましたら下記ページをご確認ください。

熱設計技術講習 実験とCAEワークショップ

スキル(Skills)

7Sのスキルとは、組織の特質した能力のことです。企業として最も得意な点や、外部環境にあわせて自社能力を開発や変化させるなどがこれにあたります。

熱技術組織の構築と教育において、理想はメカ・エレをはじめとしたさまざまな立場の全スキルをリストアップし、全スキル(メカ・エレの両サイドの伝熱)を身に着けることです。

■伝熱解析と温度測定の両方を理解するスペシャリストの育成

解析技術者の盲点は、ECUの実機を触ったことが少なく、イメージを持てないことにあります。そのため、課題解決の考察を要所良くとらえることができるよう、実験業務と並行して解析モデルを作成すると、キャッチアップできやすくなります。手を動かしながらモデリングすることで技術センスがより早く磨かれていくようになります。これは伝熱解析だけでなく、他の解析技術にもいえると思います。

また、解析は実機を簡易化していることが多いため、温度の乖離が出てきます。実験値と解析値の乖離検証は確実に実施しなければなりません。乖離検証する際は、同一の製品で実験と解析を手掛けていたほうが理解しやすく、より効果的です。

このように解析担当が実験業務の理解を進めた後、応用技術の習得・向上(例:冷却デバイスの選定や温度測定の技術開発、過渡伝熱技術、最適化、結露・日射など具体的な事象の理解など)を進めていくことにより、さらに高精度な解析技術で成果を出せるようになります。

しかし、前述したようなメカ、エレの伝熱技術マルチプレーヤーは理想であり、実務上の非常に高い目標になります。それらの設計者はお互いの技術を熟知しているわけではありません。そのため、初期の体制構築では分担制にするとよいでしょう。

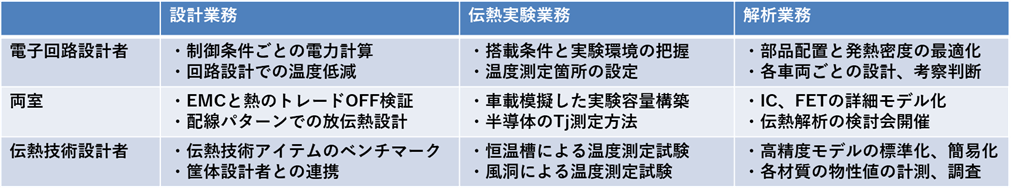

下記に解析担当との業務をバランスよくできるような、業務分担の例を示します。

まとめ

今回は「過去の技術を蓄積・整備した解析の活用体制の強化」に関連し、熱技術組織の構築と教育についてまとめました。

構造計画研究所では、熱技術組織の教育コンテンツとしてお使いいただける、伝熱設計の基礎座学から温度測定/発熱量測定の技術、CAEによる設計検討を1日で学ぶことができる体験型のワークショップをご提供しております。定期開催のほか1社限定の開催も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

熱設計技術講習 実験とCAEワークショップ

ここまで4回にわたり、熱設計のフロントローディングを実現するために必要なポイントをご紹介しました。次回からは、より具体的な熱設計のトピックをご紹介します。

[From Y.Komiyama]

参考文献

[1]篠田卓也,自動車エレクトロニクス「伝熱設計」の基礎知識 -小型高性能化する自動車用電子制御ユニット(ECU)の熱対策技術-,日刊工業新聞社,2021

第1・第3木曜日配信!

SBDメールマガジンより、

最新の技術コラムをお届けします。

Analysis Case

解析事例

Analysis Case

解析事例

解析事例

Topics

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2024年10月08日

2024年08月27日

2024年08月26日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2024年10月01日

2024年10月01日

2024年09月24日

Topics

トピックス

トピックス

イベント・セミナー

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2024年10月08日

2024年08月27日

2024年08月26日

トレーニング

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

技術コラム

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2024年10月01日

2024年10月01日

2024年09月24日