今回の解析事例では、オリフィスのある配管に高い圧力をかけた時の解析を行い、キャビテーションが発生する領域を予測しました。

SBDプロダクツサービス部

SBDプロダクツサービス部CASE

今回の解析事例では、オリフィスのある配管に高い圧力をかけた時の解析を行い、キャビテーションが発生する領域を予測しました。

流体の圧力を下げていくと中に含まれる気相成分が小気泡となって現れ、さらに飽和蒸気圧以下になると液体が蒸発し、気泡の発生と成長が盛んになります。

このような現象をキャビテーションと言います。

キャビテーションは振動や騒音の原因となり、キャビテーションでできた気泡が圧力上昇によって消滅する際には、非常に高い圧力が発生するので、場合によっては機器などの壁面に損傷を与えるかい食が起こる場合があります。

キャビテーションが発生する例としましては

・オリフィスなど流路が狭くなる箇所がある。

・プロペラの回転速度が上がりすぎている。

・流体の温度が高くなり、飽和蒸気圧が高くなっている。

などが挙げられます。

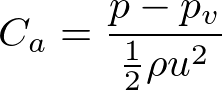

キャビテーション現象の目安として次の様なキャビテーション係数Caが定義されています。

p - 絶対圧力

p_v - 蒸気圧

1/2 ρu^2 - 代表圧力(動圧)

ρ - 流体の密度

u - 流れの代表速度

キャビテーション係数が小さいほどキャビテーションは起こりやすいことになります。

ただし、同一のキャビテーション係数でも生じるキャビテーションは同じになるとは限りません。

流体解析では局所的に均衡な熱力学条件に基づきキャビテーションの発生を予測することができます。

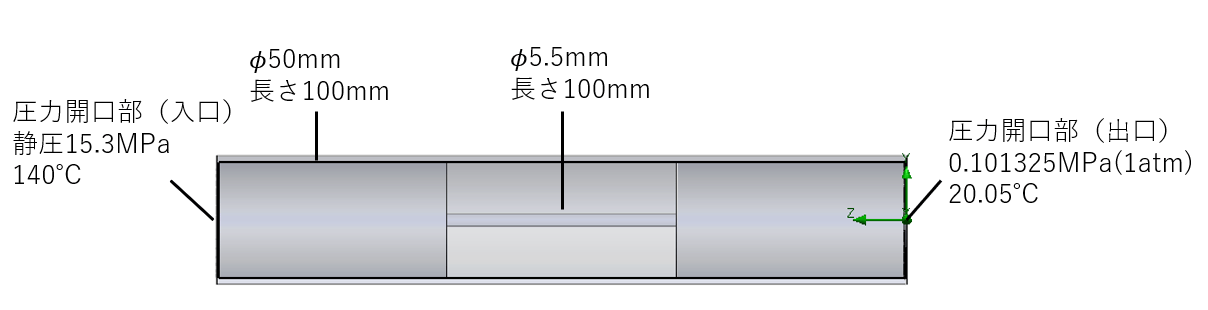

今回の解析では、流路にオリフィスのある配管のモデルを使用します。

液体は水を想定しています。また、入口側が高圧(15.3MPa)になっています。

オリフィス部で流速が高くなることで、圧力が下がり、キャビテーションが発生するようなモデルになっています。

図 1 解析モデル

表 1 解析条件

図2 流速分布(m/s)

図3 音響パワーレベルの分布(dB)

図4 蒸気の体積分率

解析結果から、出口側の管内で流体による騒音が発生することがわかりました。

▼▼▼結果は詳細資料を参照してください!▼▼▼

また、蒸気の体積分率を確認することでキャビテーションの発生位置を確認することもできました。

さらに正常時の圧力と、系内に異常が生じ入口側の圧力が高圧になった場合の3ケースの解析を実施しています。

今回の解析事例ではキャビテーションについてと、オリフィスがある配管におけるキャビテーションの発生を確認しました。キャビテーションの発生は製品の能力を落とすだけでなく、重大な事故にも繋がる現象です。流体解析を活用し、キャビテーションの発生を予測することで、これらの問題を解決することができます。

| 流体 | 水 |

|---|---|

| メッシュ数 | 76564 |

| 解析時間 | 100分 |

| 初期温度[℃] | 20.05 |

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2024年10月08日

2024年08月27日

2024年08月26日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2024年10月01日

2024年10月01日

2024年09月24日

シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。

2024年10月08日

2024年08月27日

2024年08月26日

SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。

2022年11月02日

2022年03月04日

2022年03月04日

シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。

2024年10月01日

2024年10月01日

2024年09月24日